La collezione di elettrotreni

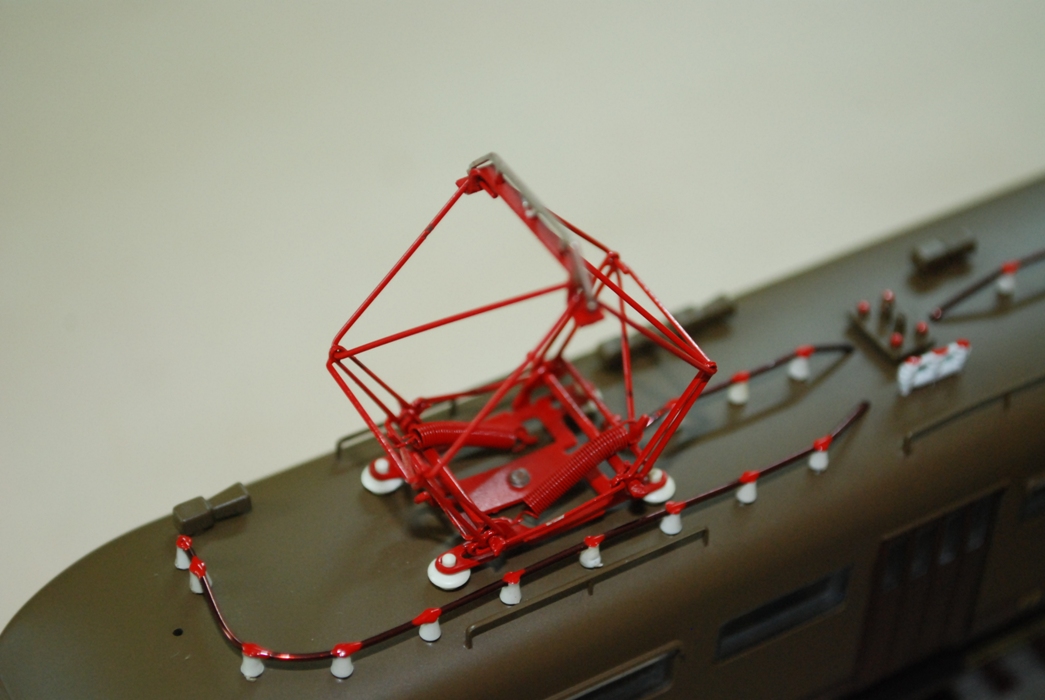

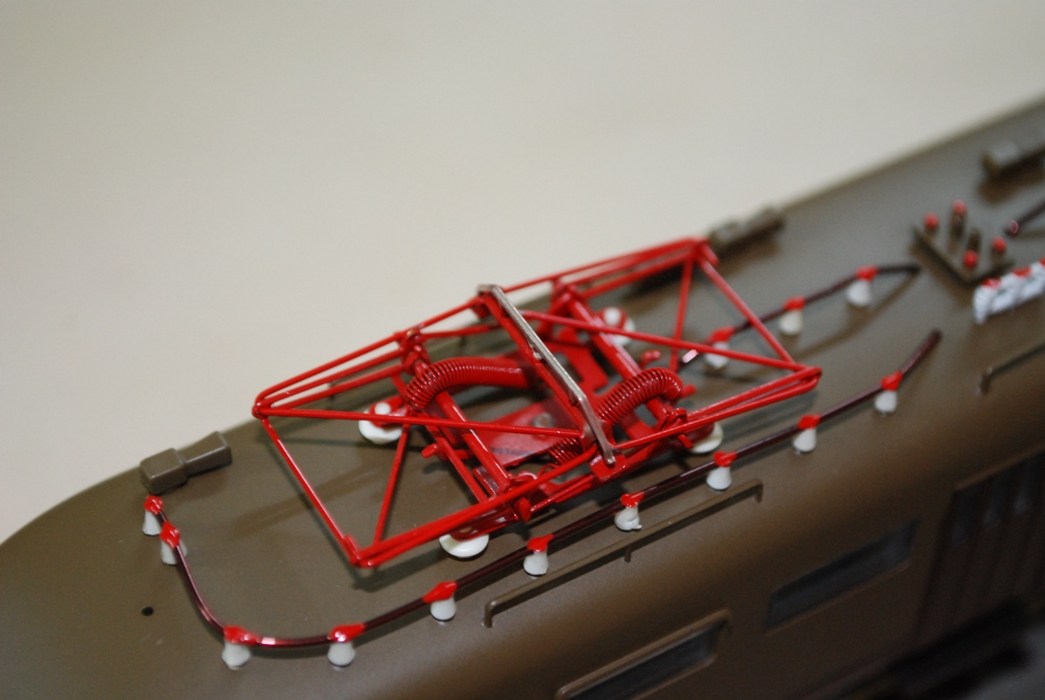

Etr 212 Rivarossi record di velocità nel 1939 a 203 Kmh dep.Ancona

Il 20 luglio 1939 un ETR 200 (precisamente l'ETR 212, divenuto poi ETR 232), condotto dal macchinista Alessandro Cervellati, stabilì un record di velocità (velocità media sulla lunga distanza, non velocità di punta) tra Firenze e Milano, con la velocità massima di 203 km/h raggiunta nel tratto fra Pontenure e Piacenza. Va peraltro detto che per realizzare il tentativo al convoglio era stato cambiato il rapporto di trasmissione, irrigiditi i carrelli, riavvolti i motori e sostituiti i pantografi; inoltre era stata elevata la tensione di linea da 3 kV a 4 kV e saldati gli aghi degli scambi per problemi di sicurezza.

Il viaggio fu fatto con la strepitosa velocità media di 165 km/h, su una linea non AV e costellata di stazioni. I 316 km tra le due città furono coperti in 115 minuti: in 38 minuti il percorso tra Firenze e Bologna di 97 km (quindi alla media di 153 km/h) e in 77 il tratto fra Bologna e Milano, 219 km di percorso, alla media di 171 km/h[1]. Una leggenda voleva che alla guida vi fosse lo stesso Mussolini, ma egli neanche partecipò alla corsa: accanto al macchinista in realtà si trovava il ministro delle Comunicazioni Benni, che all'arrivo inviò un telegramma encomiastico a Mussolini stesso[2].

Come riferimento va considerato il fatto che gli attuali servizi Eurostar ad alta velocità, che fanno uso di linee dedicate ed ottimizzate, più corte e pianeggianti delle precedenti, e con velocità massime di 300 km/h, attualmente impiegano 37 minuti tra Firenze e Bologna (ovvero un minuto in meno dell'ETR 212) e 105 minuti tra Firenze e Milano (ovvero dieci minuti in meno dell'ETR 212).

Il viaggio fu fatto con la strepitosa velocità media di 165 km/h, su una linea non AV e costellata di stazioni. I 316 km tra le due città furono coperti in 115 minuti: in 38 minuti il percorso tra Firenze e Bologna di 97 km (quindi alla media di 153 km/h) e in 77 il tratto fra Bologna e Milano, 219 km di percorso, alla media di 171 km/h[1]. Una leggenda voleva che alla guida vi fosse lo stesso Mussolini, ma egli neanche partecipò alla corsa: accanto al macchinista in realtà si trovava il ministro delle Comunicazioni Benni, che all'arrivo inviò un telegramma encomiastico a Mussolini stesso[2].

Come riferimento va considerato il fatto che gli attuali servizi Eurostar ad alta velocità, che fanno uso di linee dedicate ed ottimizzate, più corte e pianeggianti delle precedenti, e con velocità massime di 300 km/h, attualmente impiegano 37 minuti tra Firenze e Bologna (ovvero un minuto in meno dell'ETR 212) e 105 minuti tra Firenze e Milano (ovvero dieci minuti in meno dell'ETR 212).

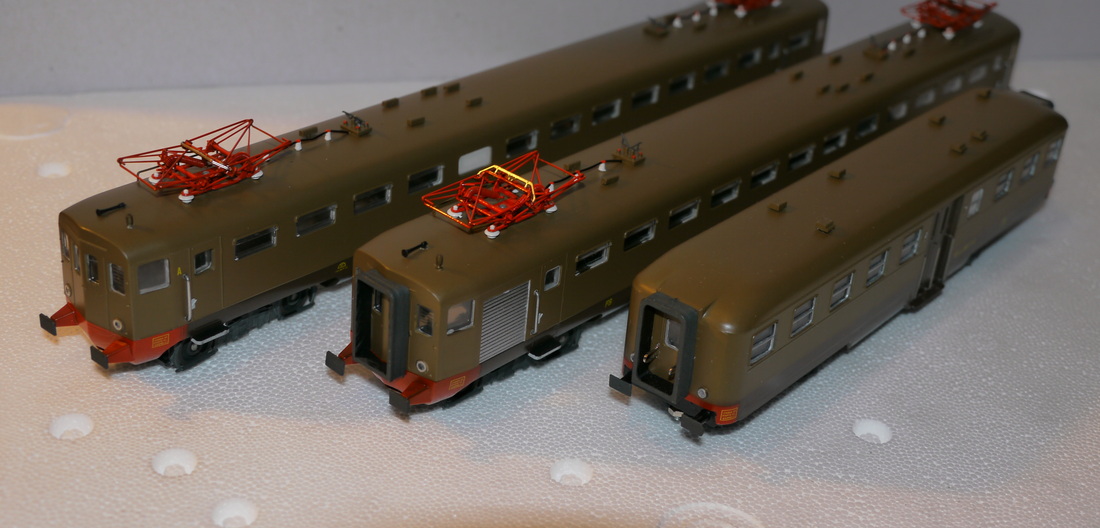

Etr. 228 Lima "Polifemo" deposito di Ancona

etr228

L'ETR 200 (dove ETR significa ElettroTreno Rapido) è il progenitore dei treni ad alta velocità italiani a potenza distribuita. Dimostrò nei fatti la possibilità per un convoglio elettrico, di costruzione italiana, di viaggiare a 200 km/h nel 1936,

epoca in cui la maggior parte dei treni era ancora a vapore. Fu al

tempo motivo di orgoglio nazionale paragonabile a quello che è per i

francesi il TGV.

Negli anni trenta le Ferrovie dello Stato vararono un programma di potenziamento delle linee ferroviarie, elettrificando le dorsali principali come la Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria e costruendo le prime linee direttissime intercittà.

Inizialmente l'ETR 200 doveva essere un semplice treno leggero e veloce, ma il governo fascista decise di trasformarlo in un altro motivo di vanto per il Regime, come aveva già fatto con successo per il transatlantico Rex, le auto da corsa e gli aeroplani.Nel 1934 cominciò lo sviluppo del progetto, che si basava su tecnologie innovative come le carenature aerodinamiche e gli acciai speciali. Il musetto venne sviluppato nella galleria del vento del Politecnico di Torino, e portò alla creazione del famoso muso "a testa di vipera" che per diversi anni venne considerato una tra le migliori soluzioni aerodinamiche del settore, decisamente migliore anche della maggior parte delle locomotive Streamline americane.

Con la ripresa economica gli ETR 200 si dimostrarono insufficienti per numero e prestazioni, mentre già entravano in servizio i più prestanti ETR 250 Arlecchino ed ETR 300 Settebello con cui condividevano la nuova ed elegante livrea grigio nebbia/verde magnolia (gli ETR 200 in origine erano in castano/isabella).

Nei primi anni sessanta i 16 esemplari restanti vennero riconvertiti nella serie ETR 220, soprannominati Polifemo in seguito all'applicazione di un vetro frontale unico di sicurezza al posto dei due originari; ad ogni convoglio fu aggiunta una quarta carrozza. Negli anni successivi, in seguito ad ulteriori modifiche, furono create due versioni, Potenziato (11 treni) e Alta Velocità (5 treni); un esemplare noleggiato per un tour della moda venne soprannominato Valentino. Alla fine degli anni ottanta i 5 treni Alta Velocità vennero ulteriormente modificati dando luogo alla serie ETR 240. I treni furono mantenuti in circolazione sino all'inizio degli anni novanta ed infine accantonati.

Gli esemplari sopravvissuti sono l'ETR 232 e l'ETR 242. Le finestrature di quest'ultimo, accantonato presso il deposito di Ancona, sono state coperte con pannelli stagni in quanto le casse sono coibentate con fibre di amianto.

L'ETR 232, titolare del record di velocità del 1939 con la denominazione di ETR 212, è stato riparato e restaurato come treno storico ed è oggi conservato presso la Rimessa Ferroviaria di Pistoia: effettua spesso dei treni storici rievocativi per appassionati, oppure per motivi pubblicitari, turistici o riprese cinematografiche di film ambientati negli anni '40 - '60.

da Wikipedia

Negli anni trenta le Ferrovie dello Stato vararono un programma di potenziamento delle linee ferroviarie, elettrificando le dorsali principali come la Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria e costruendo le prime linee direttissime intercittà.

Inizialmente l'ETR 200 doveva essere un semplice treno leggero e veloce, ma il governo fascista decise di trasformarlo in un altro motivo di vanto per il Regime, come aveva già fatto con successo per il transatlantico Rex, le auto da corsa e gli aeroplani.Nel 1934 cominciò lo sviluppo del progetto, che si basava su tecnologie innovative come le carenature aerodinamiche e gli acciai speciali. Il musetto venne sviluppato nella galleria del vento del Politecnico di Torino, e portò alla creazione del famoso muso "a testa di vipera" che per diversi anni venne considerato una tra le migliori soluzioni aerodinamiche del settore, decisamente migliore anche della maggior parte delle locomotive Streamline americane.

Con la ripresa economica gli ETR 200 si dimostrarono insufficienti per numero e prestazioni, mentre già entravano in servizio i più prestanti ETR 250 Arlecchino ed ETR 300 Settebello con cui condividevano la nuova ed elegante livrea grigio nebbia/verde magnolia (gli ETR 200 in origine erano in castano/isabella).

Nei primi anni sessanta i 16 esemplari restanti vennero riconvertiti nella serie ETR 220, soprannominati Polifemo in seguito all'applicazione di un vetro frontale unico di sicurezza al posto dei due originari; ad ogni convoglio fu aggiunta una quarta carrozza. Negli anni successivi, in seguito ad ulteriori modifiche, furono create due versioni, Potenziato (11 treni) e Alta Velocità (5 treni); un esemplare noleggiato per un tour della moda venne soprannominato Valentino. Alla fine degli anni ottanta i 5 treni Alta Velocità vennero ulteriormente modificati dando luogo alla serie ETR 240. I treni furono mantenuti in circolazione sino all'inizio degli anni novanta ed infine accantonati.

Gli esemplari sopravvissuti sono l'ETR 232 e l'ETR 242. Le finestrature di quest'ultimo, accantonato presso il deposito di Ancona, sono state coperte con pannelli stagni in quanto le casse sono coibentate con fibre di amianto.

L'ETR 232, titolare del record di velocità del 1939 con la denominazione di ETR 212, è stato riparato e restaurato come treno storico ed è oggi conservato presso la Rimessa Ferroviaria di Pistoia: effettua spesso dei treni storici rievocativi per appassionati, oppure per motivi pubblicitari, turistici o riprese cinematografiche di film ambientati negli anni '40 - '60.

da Wikipedia

Ale 883/001 Ale883/005 GT art.4530

La storia delle 883 comincia nel 1937 e deriva, come le altre elettromotrici del periodo da destinare al normale traffico intercittadino a medio-corto raggio, dall'allora vanto delle ferrovie italiane, l'ETR 200, primo elettrotreno rapido. Rappresenta comunque la transizione tra il concetto della littorina, automotrice singola, di metà degli anni 30 con motorizzazione sufficiente a trainare se stessa e quella delle elettromotrici degli anni 50 più potenti e in grado di trainare delle rimorchiate. Venne mantenuta l'impostazione generale del "fratello maggiore" composto di 3 casse inscindibili, ma realizzandola con le due testate motrici alle estremità e al centro una rimorchiata pilota tutte poggianti su propri carrelli. L'idea era quella di permettere la variazione della composizione agendo sul numero di rimorchiate in caso di necessità: tuttavia non vennero mai costruite delle rimorchiate di scorta, per cui questo concetto non fu sviluppato nella pratica di esercizio ferroviario. Le testate estreme rimasero quelle famose, a testa di vipera, dell'elettrotreno studiate in galleria del vento con un rigoroso approccio aerodinamico.

L'ordine per la costruzione venne ripartito nella misura di 12 treni alla Fiat e di 8 alla Breda di Pistoia.

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale le industrie si trovarono impegnate nello sforzo bellico, per cui la consegna dei primi veicoli slittò fino al 1942. Tra il 1942 e il 1943 Fiat riuscì a consegnare la parte di ordine di sua competenza, 12 treni. Breda, impegnata con tutte le sue forze nella produzione di veicoli bellici, riuscì a terminare gli 8 convogli a lei assegnati solo tre anni più tardi, a guerra finita.

I primi veicoli consegnati fecero una brutta fine: messi in servizio tra Firenze, Bologna e Arezzo, soffrirono pesantemente dei bombardamenti e degli eventi militari, tanto che sei motrici e due rimorchi vennero totalmente distrutti dalle bombe (ALe 883.018, 021, 023, 036, 040; Le 883.011, 014), mentre di tre motrici (ALe 883.022-025-030) e due rimorchi (Le.015, 018) si persero le tracce.

Un'unità, la 006, venne danneggiata nel 1946 da un incendio, tanto da non essere riparabile e venire smantellata, e un'altra (la 008) fece la stessa fine solo due anni più tardi.

Con la fine dei combattimenti, l'Italia cominciò il lungo cammino verso la ricostruzione: le ferrovie erano martoriate, il parco rotabili aveva subito perdite gravissime. Le linee ferroviarie andavano ricostruite, ma l'acciaio scarseggiava per cui era una scelta obbligata ricorrere a riparazioni di fortuna, con binari ad armamento leggero. Da questo punto di vista le automotrici, col loro peso per asse contenuto e la loro flessibilità operativa risultavano la scelta ideale. Dal progetto delle ALe 883 vennero derivate le ALe 840, sostanzialmente simili nella concezione ma caratterizzate da testate differenti, molto bombate alle estremità, e da carrelli motori di nuova concezione, più prestanti.

Le ALe 883 superstiti furono smistate tra la dorsale tirrenica Roma-Reggio Calabria e sulla Milano-Domodossola, mentre due unità vennero assegnate alla Aosta-Prè-Saint-Didier. Un esemplare venne affiancato agli elettrotreni sulla Roma-Milano, dove servì fino agli anni cinquanta, allestito in modo differente, con velluti rossi invece che verdi.

Nel 1953, con l'elettrificazione a 3 kV delle linee Colico-Chiavenna e Monza-Lecco-Sondrio i tredici complessi ALe 883 rimanenti vennero assegnate ai depositi di Lecco e Milano Greco, per poi venire concentrate solo su Lecco. Servirono in tutta la Lombardia, collegando Milano a Sondrio e Bergamo. Arrivarono anche a Salsomaggiore Terme, mentre tramite due servizi speciali raggiungevano Merano (Freccia Atesina) e Tirano (Freccia del Bernina)

Il gruppo si ridusse negli anni sessanta, quando a causa di alcune demolizioni i veicoli rimanenti vennero messi in servizio in composizioni miste con ALe 540 o ALe 840, in convogli assai atipici.

Il gruppo ormai era troppo ridotto per giustificarne il mantenimento in servizio, per cui venne concentrato sul solo deposito di Lecco, dove continuava a prestare servizio di collegamento con Colico. Inoltre, un esemplare venne usato come navetta per il personale tra Milano Smistamento e Milano Greco.

Nei primi anni novanta, a causa dell'esecuzione dei lavori di costruzione della stazione di Busto Arsizio, le Ferrovie Nord Milano noleggiarono alcuni veicoli per effettuare il collegamento tra Novara e Vanzaghello, rimasti in servizio fino al 26 luglio 1995. Nello stesso periodo la torinese SATTI noleggiò e mise in servizio alcuni mezzi del gruppo sulla Torino-Ceres, riconsegnando i veicoli nel 1994.

Due soli esemplari del gruppo non sono stati demoliti, la ALe 883.007 (una motrice data in concessione a Ferrovie Nord) e la Le 883.001 (un rimorchio ex-SATTI, restaurato): entrambi i veicoli, acquisiti dal gruppo "ALe 883" di Tirano sono stati riparati e restaurati, il primo dal Dopolavoro Ferroviario di Cremona e dal personale dell'Officina del Deposito Locomotive (con arredi rossi del servizio rapido), il secondo dall'Officina del Deposito di Lecco. Sono oggi conservati a Cremona e fanno parte dell'Elenco dei Rotabili Storici di FS.

fonte Wikipedia

L'ordine per la costruzione venne ripartito nella misura di 12 treni alla Fiat e di 8 alla Breda di Pistoia.

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale le industrie si trovarono impegnate nello sforzo bellico, per cui la consegna dei primi veicoli slittò fino al 1942. Tra il 1942 e il 1943 Fiat riuscì a consegnare la parte di ordine di sua competenza, 12 treni. Breda, impegnata con tutte le sue forze nella produzione di veicoli bellici, riuscì a terminare gli 8 convogli a lei assegnati solo tre anni più tardi, a guerra finita.

I primi veicoli consegnati fecero una brutta fine: messi in servizio tra Firenze, Bologna e Arezzo, soffrirono pesantemente dei bombardamenti e degli eventi militari, tanto che sei motrici e due rimorchi vennero totalmente distrutti dalle bombe (ALe 883.018, 021, 023, 036, 040; Le 883.011, 014), mentre di tre motrici (ALe 883.022-025-030) e due rimorchi (Le.015, 018) si persero le tracce.

Un'unità, la 006, venne danneggiata nel 1946 da un incendio, tanto da non essere riparabile e venire smantellata, e un'altra (la 008) fece la stessa fine solo due anni più tardi.

Con la fine dei combattimenti, l'Italia cominciò il lungo cammino verso la ricostruzione: le ferrovie erano martoriate, il parco rotabili aveva subito perdite gravissime. Le linee ferroviarie andavano ricostruite, ma l'acciaio scarseggiava per cui era una scelta obbligata ricorrere a riparazioni di fortuna, con binari ad armamento leggero. Da questo punto di vista le automotrici, col loro peso per asse contenuto e la loro flessibilità operativa risultavano la scelta ideale. Dal progetto delle ALe 883 vennero derivate le ALe 840, sostanzialmente simili nella concezione ma caratterizzate da testate differenti, molto bombate alle estremità, e da carrelli motori di nuova concezione, più prestanti.

Le ALe 883 superstiti furono smistate tra la dorsale tirrenica Roma-Reggio Calabria e sulla Milano-Domodossola, mentre due unità vennero assegnate alla Aosta-Prè-Saint-Didier. Un esemplare venne affiancato agli elettrotreni sulla Roma-Milano, dove servì fino agli anni cinquanta, allestito in modo differente, con velluti rossi invece che verdi.

Nel 1953, con l'elettrificazione a 3 kV delle linee Colico-Chiavenna e Monza-Lecco-Sondrio i tredici complessi ALe 883 rimanenti vennero assegnate ai depositi di Lecco e Milano Greco, per poi venire concentrate solo su Lecco. Servirono in tutta la Lombardia, collegando Milano a Sondrio e Bergamo. Arrivarono anche a Salsomaggiore Terme, mentre tramite due servizi speciali raggiungevano Merano (Freccia Atesina) e Tirano (Freccia del Bernina)

Il gruppo si ridusse negli anni sessanta, quando a causa di alcune demolizioni i veicoli rimanenti vennero messi in servizio in composizioni miste con ALe 540 o ALe 840, in convogli assai atipici.

Il gruppo ormai era troppo ridotto per giustificarne il mantenimento in servizio, per cui venne concentrato sul solo deposito di Lecco, dove continuava a prestare servizio di collegamento con Colico. Inoltre, un esemplare venne usato come navetta per il personale tra Milano Smistamento e Milano Greco.

Nei primi anni novanta, a causa dell'esecuzione dei lavori di costruzione della stazione di Busto Arsizio, le Ferrovie Nord Milano noleggiarono alcuni veicoli per effettuare il collegamento tra Novara e Vanzaghello, rimasti in servizio fino al 26 luglio 1995. Nello stesso periodo la torinese SATTI noleggiò e mise in servizio alcuni mezzi del gruppo sulla Torino-Ceres, riconsegnando i veicoli nel 1994.

Due soli esemplari del gruppo non sono stati demoliti, la ALe 883.007 (una motrice data in concessione a Ferrovie Nord) e la Le 883.001 (un rimorchio ex-SATTI, restaurato): entrambi i veicoli, acquisiti dal gruppo "ALe 883" di Tirano sono stati riparati e restaurati, il primo dal Dopolavoro Ferroviario di Cremona e dal personale dell'Officina del Deposito Locomotive (con arredi rossi del servizio rapido), il secondo dall'Officina del Deposito di Lecco. Sono oggi conservati a Cremona e fanno parte dell'Elenco dei Rotabili Storici di FS.

fonte Wikipedia

Le 883.001 Breda GT art.2175 unità centrale

Click here to edit.

Ale 880-001/880-027/Le680-013 GT

L'Automotrice ALe 790 è una automotrice leggera elettrica delle Ferrovie dello Stato Italiane costruita tra il 1938 e il 1946 in due serie con lievi differenze meccaniche ma con parti frontali del tutto differenti. La Automotrice ALe 880 le è strettamente imparentata: differisce soltanto per il numero totale di posti a sedere (88 anziché 79).

Il successo degli elettrotreni ETR 200 e delle elettromotrici da essi derivate ALe 792/ALe 882 spinse le Ferrovie dello Stato a proseguire nelle ordinazioni del versatile mezzo leggero (anch'esso ribattezzato dalla fantasia popolare Littorina). L'impostazione stilistica delle due serie, molto simile a quella dell'elettrotreno con il caratteristico frontale a muso di vipera, aveva portato alla costruzione di elettromotrici con ambedue i frontali aerodinamici, prive quindi di intercomunicante; ciò, in conseguenza dell'immediato successo di passeggeri, aveva rivelato il suo limite nella necessità di accoppiare altre unità in composizione che richiedevano la presenza di ulteriore personale con aggravio di costi. Venne quindi deciso di costruire, a partire dal 1938, le unità successive con l’intercomunicante e i mantici di accoppiamento tra le unità rinunciando al frontale aerodinamico e costruendo delle testate piatte con piccolissima cabina di guida laterale; l'effetto estetico venne giudicato orribile al tempo ma dava la possibilità di costituire treni più lunghi con eventualmente le aerodinamiche ALe 792/ALe 882 alla testa del convoglio e le ALe 790/ALe 880 intercomunicanti al centro. La costruzione venne commissionata alle aziende italiane più importanti:Fiat, OM, Ansaldo, Breda e Società Nazionale Officine di Savigliano. Le parti elettriche furono di Ercole Marelli per le Fiat, CGE per le OM. Le porte di salita rimasero quelle tradizionali a battente ora più vicine alle due estremità; di tale serie vennero costruite 12 unità del tipo 790 tutte dalla Fiat e 34 degli altri costruttori del tipo ALe 880.

La seconda e terza serie, dal 1939-1940 in poi, portò ad un ripensamento e vennero costruite con una cabina anteriore aerodinamica ed una posteriore piatta in quanto ci si rese conto che di massima le elettromotrici venivano accoppiate a due a due e nel caso di necessità bastavano le unità ALe 790 e ALe 880 già costruite.

Il numero totale di elettromotrici costruite raggiunse complessivamente le 186 unità dei due sottogruppi sostanzialmente differenti per pochi particolari meccanici od elettrici. Non tutte le unità prodotte poterono svolgere servizio sulla rete a causa dell'entrata in guerra dell'Italia, dato che furono distrutte ancora nelle fabbriche o nei depositi locomotive; molte altre vennero seriamente danneggiate dai bombardamenti e finirono per essere rottamate altre dovettero essere interamente ricostruite. Una quindicina furono riadattate e smotorizzate nel dopoguerra e utilizzate in Pianura Padana come rimorchi in composizione. Intorno al 1946 ripresa l'attività industriale vennero consegnate le ultime unità dell'ordinativo dopo di chè cessò definitivamente la produzione.[1] Il servizio prestato nel dopoguerra ha interessato quasi tutte le linee italiane fino agli anni 80; sono state utilizzate a noleggio anche sulle Ferrovie Nord Milano, sulla Ferrovia Casentinese, sulla Ferrovia Cancello-Benevento ed altre e ciò in virtù del loro basso peso assiale inferiore alle 12 t per asse. Gli anni 90 hanno visto la loro totale radiazione.

fonte Wikipedia

Il successo degli elettrotreni ETR 200 e delle elettromotrici da essi derivate ALe 792/ALe 882 spinse le Ferrovie dello Stato a proseguire nelle ordinazioni del versatile mezzo leggero (anch'esso ribattezzato dalla fantasia popolare Littorina). L'impostazione stilistica delle due serie, molto simile a quella dell'elettrotreno con il caratteristico frontale a muso di vipera, aveva portato alla costruzione di elettromotrici con ambedue i frontali aerodinamici, prive quindi di intercomunicante; ciò, in conseguenza dell'immediato successo di passeggeri, aveva rivelato il suo limite nella necessità di accoppiare altre unità in composizione che richiedevano la presenza di ulteriore personale con aggravio di costi. Venne quindi deciso di costruire, a partire dal 1938, le unità successive con l’intercomunicante e i mantici di accoppiamento tra le unità rinunciando al frontale aerodinamico e costruendo delle testate piatte con piccolissima cabina di guida laterale; l'effetto estetico venne giudicato orribile al tempo ma dava la possibilità di costituire treni più lunghi con eventualmente le aerodinamiche ALe 792/ALe 882 alla testa del convoglio e le ALe 790/ALe 880 intercomunicanti al centro. La costruzione venne commissionata alle aziende italiane più importanti:Fiat, OM, Ansaldo, Breda e Società Nazionale Officine di Savigliano. Le parti elettriche furono di Ercole Marelli per le Fiat, CGE per le OM. Le porte di salita rimasero quelle tradizionali a battente ora più vicine alle due estremità; di tale serie vennero costruite 12 unità del tipo 790 tutte dalla Fiat e 34 degli altri costruttori del tipo ALe 880.

La seconda e terza serie, dal 1939-1940 in poi, portò ad un ripensamento e vennero costruite con una cabina anteriore aerodinamica ed una posteriore piatta in quanto ci si rese conto che di massima le elettromotrici venivano accoppiate a due a due e nel caso di necessità bastavano le unità ALe 790 e ALe 880 già costruite.

Il numero totale di elettromotrici costruite raggiunse complessivamente le 186 unità dei due sottogruppi sostanzialmente differenti per pochi particolari meccanici od elettrici. Non tutte le unità prodotte poterono svolgere servizio sulla rete a causa dell'entrata in guerra dell'Italia, dato che furono distrutte ancora nelle fabbriche o nei depositi locomotive; molte altre vennero seriamente danneggiate dai bombardamenti e finirono per essere rottamate altre dovettero essere interamente ricostruite. Una quindicina furono riadattate e smotorizzate nel dopoguerra e utilizzate in Pianura Padana come rimorchi in composizione. Intorno al 1946 ripresa l'attività industriale vennero consegnate le ultime unità dell'ordinativo dopo di chè cessò definitivamente la produzione.[1] Il servizio prestato nel dopoguerra ha interessato quasi tutte le linee italiane fino agli anni 80; sono state utilizzate a noleggio anche sulle Ferrovie Nord Milano, sulla Ferrovia Casentinese, sulla Ferrovia Cancello-Benevento ed altre e ciò in virtù del loro basso peso assiale inferiore alle 12 t per asse. Gli anni 90 hanno visto la loro totale radiazione.

fonte Wikipedia

Etr Ale 803.006+Le803.108+Le803.103 BigModel

Automotrice ALe 803 è il nome che definisce un elettrotreno italiano a corrente continua, a composizione bloccata di tre elementi [1], entrato in servizio all'inizio degli anni sessanta e destinato al traffico suburbano e pendolare.

Il progetto dell'ALe 803 nacque nel 1957 [2]per sopperire all'urgenza di potenziamento del servizio pendolare e vicinale attorno alle grandi aree metropolitane e venne sviluppato sulla base di quello delle ALe 601[3]. L'ordinazione venne passata all'industria ferroviaria due anni dopo , nel 1959, prevedendo la costruzione di un lotto di 35 treni composti di motrice, carrozza intermedia e rimorchiata semipilota permanentemente accoppiate a costituire un elettrotreno vero e proprio. Le commesse vennero ripartite tra Officine di Savigliano (9 treni), Officine Meccaniche della Stanga, (9 treni) e Aerfer (in seguito Sofer) per 17 elettrotreni. Le consegne, iniziate nel 1961, si conclusero nel 1963. La costruzione venne differenziata nel tipo di accoppiamento in quanto le unità da 001 a 020 ebbero normali respingenti e ganci di trazione mentre le unità da 021 a 035, destinate al servizio metropolitano di Napoli, furono dotate di gancio automatico integrato[4].

Nel 1970 venne ordinato un ulteriore lotto di 18 elettrotreni che vennero costruiti sulla base dello stesso progetto ma con frontali dotati di finestrini di sicurezza più piccoli. Ebbero anche la frenatura elettrica ma per motivi di economia utilizzarono motori e carrelli dismessi provenienti dagli ETR 220 e ETR 300 (ai quali erano stati sostituiti con altrettanti nuovi gruppi in seguito al loro potenziamento). Un'ulteriore differenza, rispetto alla prima serie, fu la decisione di costruirne 8 a quattro elementi. Le unità dotate dei gruppi motori e dei carrelli dismessi accusarono tuttavia vari inconvenienti che portarono alla disattivazione della frenatura elettrica e, entro gli anni settanta, alla sostituzione dei carrelli con quelli delle nuove ALe 801, derivate anch'esse dallo stesso progetto nel 1973[5].

A partire dal 1982 i treni di 1a serie iniziarono ad essere modificati nei frontali mediante sostituzione degli originali parabrezza ampi con quelli corazzati, più piccoli, della seconda serie.

fonte Wikipedia

Il progetto dell'ALe 803 nacque nel 1957 [2]per sopperire all'urgenza di potenziamento del servizio pendolare e vicinale attorno alle grandi aree metropolitane e venne sviluppato sulla base di quello delle ALe 601[3]. L'ordinazione venne passata all'industria ferroviaria due anni dopo , nel 1959, prevedendo la costruzione di un lotto di 35 treni composti di motrice, carrozza intermedia e rimorchiata semipilota permanentemente accoppiate a costituire un elettrotreno vero e proprio. Le commesse vennero ripartite tra Officine di Savigliano (9 treni), Officine Meccaniche della Stanga, (9 treni) e Aerfer (in seguito Sofer) per 17 elettrotreni. Le consegne, iniziate nel 1961, si conclusero nel 1963. La costruzione venne differenziata nel tipo di accoppiamento in quanto le unità da 001 a 020 ebbero normali respingenti e ganci di trazione mentre le unità da 021 a 035, destinate al servizio metropolitano di Napoli, furono dotate di gancio automatico integrato[4].

Nel 1970 venne ordinato un ulteriore lotto di 18 elettrotreni che vennero costruiti sulla base dello stesso progetto ma con frontali dotati di finestrini di sicurezza più piccoli. Ebbero anche la frenatura elettrica ma per motivi di economia utilizzarono motori e carrelli dismessi provenienti dagli ETR 220 e ETR 300 (ai quali erano stati sostituiti con altrettanti nuovi gruppi in seguito al loro potenziamento). Un'ulteriore differenza, rispetto alla prima serie, fu la decisione di costruirne 8 a quattro elementi. Le unità dotate dei gruppi motori e dei carrelli dismessi accusarono tuttavia vari inconvenienti che portarono alla disattivazione della frenatura elettrica e, entro gli anni settanta, alla sostituzione dei carrelli con quelli delle nuove ALe 801, derivate anch'esse dallo stesso progetto nel 1973[5].

A partire dal 1982 i treni di 1a serie iniziarono ad essere modificati nei frontali mediante sostituzione degli originali parabrezza ampi con quelli corazzati, più piccoli, della seconda serie.

fonte Wikipedia